首都圏中心に需要

札幌施設管理(本社・札幌)は、独自の配管診断サービス「SPT配管診断」に高度なエックス線撮影装置のデジタルディテクタアレイ(DDA)を取り入れ、従来は不可能だった管径200mm超の透視に対応した。画像の鮮鋭化で診断精度も向上し、4月に改良版を商用化。東京国際フォーラムといった大型建築物の配管診断を引き受け、首都圏を中心とする大口径管診断の需要に応えている。

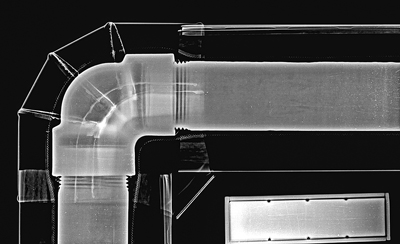

肉厚の薄い箇所は黒く、厚い箇所は白く映る

SPT配管診断は、エックス線透視で得たデジタル画像で配管内を解析し、非破壊で老朽度を診断するサービスだ。予防保全や老朽管の適時更新を支援し、ライフサイクルコスト低減に寄与。過剰な工事を防ぐことで配管の製造・廃棄量を抑え、環境にも配慮する。

これまでの診断では、主に医療用で用いられるイメージングプレート(IP)の工業用を使用。輝尽性蛍光体という物質が塗布された下敷きのような板を配管の背面側に敷き、エックス線を照射する。フィルムと違って繰り返し使用することができるほか、デジタルデータとして取得するため写真が劣化しない。

IP(右)よりも高度な診断を可能としたDDA

IPに記録したエックス線画像は、専用装置により高画質な医療用画像フォーマットのDICOM(ダイコム)で出力。フィルムをスキャンして生成するJPEGは1画素が持てる色味が256段階(8ビット)であるのに対し、IPは1万6384段階(14ビット)で白黒の濃淡を表現する。画素が表した色は数値化し、熟練度などで差が出る人間の目に頼らない診断を可能とした。

新たに導入したDDAも医療技術の応用で、フラットパネルディテクタ(FPD)というシステムを工業向けにした富士フイルムの製品を活用した。1画素が表せる色味は6万5536段階(16ビット)に上り、ねじ部の厚みや銅管で生じやすいピンホールといった細かな箇所の計測に対応。配管背面に敷く板は数cmの厚みで面積はIPの約2倍あり、有線・無線LANで端末と接続できるため読み取り機を介せずに画像出力できる。

DDAの大きな特長は大口径管の透視だ。太い管の画像には濃淡差が出にくく、IPは管径200mmが限度。このほど東京国際フォーラムから依頼を受けている診断にDDAを用い、250―400mm径となる配管の診断に対応する。

また、従来は診断精度が10%以内の誤差にとどまっていた湿式配管も乾式同様の誤差5%以内へ収めることに成功した。

エックス線透視で得た検体からの全体解析には統計学を利用。ばらつきを意味する標準偏差から考えられる最大の腐食度を基に推定余寿命を出している。解析には高度な知識を要するため、将来的には人工知能(AI)化を見据えている。

鉄鉱石(酸化鉄)として産出される鉄は酸化状態が安定とされ、精錬すると再び酸素と結び付こうとして〝さび〟が生じるため鋼管の劣化は避けられない。市橋宏章営業技術課長は「正確な現状把握で正しい対策ができる。SPT配管診断でコストパフォーマンスの高い保全計画に結びつけてほしい」と話す。

田中芳章社長は「高額になりがちな配管工事では、まだ使える管も更新している可能性がある。これからの時代は上手に改修し、建物を長く使うことが大事」と説いた。