苫小牧市が住宅と商業地好調

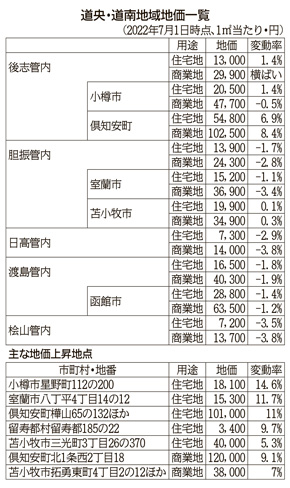

2022年7月1日時点の道央・道南地域地価調査結果がまとまった。倶知安町の上昇率が落ち着きを見せる一方、留寿都、真狩の両村はプラス幅が大きく拡大。主要都市では苫小牧市が住宅地、商業地ともに上昇へ転じた。東部の商業施設集積地区などが伸びをけん引し、20年以上にわたる下落傾向がストップした。

10%近い上昇率を記録した留寿都村留寿都185の22

■後志管内

後志管内の平均変動率は、全用途で前年比1.1%の上昇。1.3ポイント改善し、2年ぶりのプラスとなった。住宅地が1.6ポイント改善のプラス1.4%、商業地が横ばいだった。

住宅地の上昇地点を見ると、上昇率トップは小樽市東部にある星野町112の200の14.6%で、7.1ポイント拡大した。リゾート地区の倶知安町樺山65の132ほかがプラス11%で続くが、上昇幅は6.4ポイント縮小。留寿都村市街地に位置する留寿都185の22が6.4ポイント拡大のプラス9.7%だった。

商業地は倶知安町北1条西2丁目18がプラス9.1%と最も伸びた。上昇幅は2ポイント縮小したが、1m²当たりの価格は12万円に達し、小樽市稲穂2丁目161ほかを抜いて管内最高額となった。

市町村別では、小樽市が住宅地で2ポイント改善のプラス1.4%、商業地で0.3ポイント改善のマイナス0.5%となった。

全用途では留寿都村がプラス9.3%、真狩村がプラス8.2%と大きく上昇。いずれも中心部の住宅地2地点のみだが、それぞれ6.5ポイント、5.7ポイント拡大した。

北海道不動産鑑定士協会の斎藤武也副会長は、留寿都、真狩村の上昇率拡大について「倶知安など観光エリアに通う従業員の宿舎需要が高いためでは」と分析する。ニセコのリゾート地区は「コロナ禍が一服すれば伸びしろは確実にある」と指摘。倶知安町旭335の1ほかの林地がプラス30%となったことに、開発への期待感が表れているとみる。

■胆振・日高管内

胆振管内71地点の平均変動率は、住宅地が前年から0.7ポイント上昇しマイナス1.7%、商業地が0.3ポイント上昇しマイナス2.8%となり改善した。平均価格はどちらも下がった。苫小牧市が住宅地で22年ぶり、商業地で26年ぶりに上昇に転じた。

住宅地の上昇率トップは室蘭市八丁平4丁目14の12の11.7%。苫小牧市三光町3丁目26の370が5.3%、苫小牧市明野新町1丁目17の26が4.2%と続く。商業地は苫小牧市拓勇東町4丁目2の12ほかが7%上昇した。横ばいは18地点だった。

苫小牧市は商業施設などが集積する東部地区での需要が顕著。住宅地の平均変動率はプラス0.1%、平均価格は1m²当たり1万9900円だった。

日高管内29地点の平均変動率は住宅地でマイナス2.9%、商業地でマイナス3.8%となり、いずれも0.2ポイント改善したが、全地点で下落した。

管内で変動率が最も大きいのは商業地の日高町富川北2丁目210の2。0.1ポイント改善のマイナス6.2%となった。住宅地の様似町西町163の8と、えりも町えりも岬52ほかがマイナス5.3%、商業地の浦河町堺町東2丁目77の42がマイナス5.1%で続く。

■渡島・桧山管内

渡島管内の平均変動率は、住宅地が前年から0.2ポイント改善のマイナス1.8%、商業地が0.5ポイント改善のマイナス1.9%となり、全用途で31年連続の下落となった。

市町別に見ると、函館市は住宅地が前年と同じマイナス1.4%、商業地が0.9ポイント改善のマイナス1.2%。住宅地は利便性の高い地域などで一部上昇したが、1998年から25年連続で下落した。商業地はやや需要の回復が見られ下落幅は縮小したが、3年連続で落ち込んだ。

このほか、全用途平均が北斗、松前、福島、知内、木古内、鹿部、森、八雲、長万部の1市8町で悪化した一方、七飯町は前年のマイナス1.1%からプラス1.1%まで上昇した。戸建ての需要が伸び、住宅地の価格が上昇したのが要因とみられる。

桧山管内は21年に続き全用途で下落。住宅地が前年と同じマイナス3.5%、商業地が0.3ポイント悪化のマイナス3.8%、全用途平均が0.1ポイント下降のマイナス3.6%となった。

せたな町大成区都344はマイナス7.9%。道内の住宅地で最も下落率が高く、全国でも3番目となった。乙部町花磯136の1はマイナス7.3%で全道で5番目、全国で8番目の下落率だった。

両地点とも人口減少や高齢化で住宅需要が減退したため、大幅下落したとみられる。