根室沖断層のずれが引き金に 釧根地域で津波対策急務

東北大と北大、海洋研究開発機構の研究グループは、根室沖でプレート境界部が強く固着し、断層がずれた場合、巨大地震を引き起こす可能性がある海底を発見した。現段階の結果としては、2011年に東日本大震災を発生させたプレートや断層と似た状況が見られる。強い固着がずれて動けば、巨大な地震とともに大きな津波を引き起こす恐れもあるという。発生が危惧される日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震と大津波は、本道の太平洋沿岸地域に甚大な被害をもたらす。今回の研究結果から、東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センターの太田雄策准教授は、迫る巨大地震への警鐘を鳴らす。釧路・根室地域で人命と財産を守る防災・減災対策を検証する。(釧路支社・坂本 健次郎記者)

研究グループは、1976―04年の地震活動データから、根室沖のプレートが沈み込む震源であるものの、地震の発生が少なく、空白になっている地帯に着目。プレート境界で地震が少ない要因は大きく2つあり、くっつかずに沈み込んでいる場合と、プレート同士の固着が強く、ひずみをため込んで大きな地震を待つ状況が考えられる。

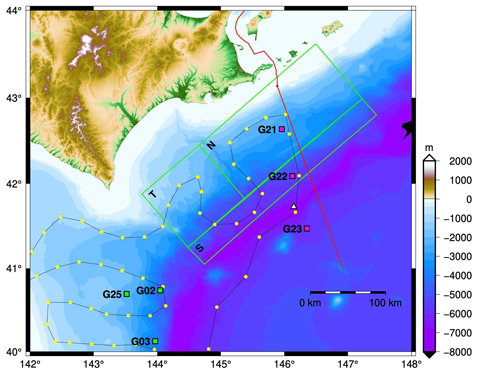

根室沖に配置した観測点の位置図(東北大提供)

その上、津波が陸地にもたらす堆積物の調査から、17世紀に十勝―根室沖にかけて大きく断層を破壊した超大型地震が起きたことが推測できた。堆積物の種類などから見ても、プレート境界の浅い部分が壊れた可能性があり、これは大津波を引き起こした東日本大震災とよく似た海底地殻変動と推測した。

19年7月、陸側の北米プレート上(図=G21)と、境界部の浅い位置(同G22)、沈み込む太平洋プレート上(同G23)の3カ所に海底地殻変動観測点を設置。千島海溝では、太平洋プレートが年間8cm程度沈み込む。陸側の北米プレートと境界部でくっついていれば、観測点が沈み込む方向に動くし、そうでなければ動くことはないと仮説を立てた。

電波の届きづらい海底観測を可能にするため、GNSS音響結合方式というシステムを活用。音で距離を測り、GPSと連動して位置を特定する手法だ。19―22年の間に計4回観測した結果として、全3観測点で沈降傾向が見られた。

太田准教授は「東日本大震災を引き起こしたプレートと似た状況で、国などが示すL2津波程度の規模が想定される」と話す。プレート境界は浅い部分まで固着していそうで、大きな地震を待つ状況になっている可能性を示す結果だった。

今後も陸上の地殻変動観測と連動させて、より詳細に固着部分を特定するため、研究を続行する考えだ。予想の精度を上げられれば、被害予測などのシナリオを含めた避難指示のほか、国や地方自治体の初動対応に生かすことができる。

太田准教授は「津波が押し寄せるかもしれないという認識を持ってもらう一助としても、観測や研究から予測につなげてもらいたい。さらにデータを蓄積する必要があり、可能であれば10年ほどは観測を続けたい」と意欲を示す。

国や道はこれまでも、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震による浸水想定や被害想定を公表してきた。今回の研究結果からは、切迫する状況を示す要因がまた一つ明らかになった。

対応に迫られる沿岸地域の自治体は、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策を加速させる改正特別措置法の整備費用補助を活用し、津波避難施設などを新築する計画に乗り出した。逼迫(ひっぱく)する巨大地震と大津波から、地域を守るために求められる対策を考える。

太田雄策(おおた・ゆうさく)1978年、横浜市出身。2007年に名古屋大大学院環境学研究科博士後期課程を修了し、同4月に東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センター助教授に就任。14年4月から現職。専門は測地学、地震学。