2023年06月28日 08時00分

寒地土木研究所は、路面状態予測技術の開発を加速させる。冬季の交通事故を防ぐため寒地土研、東工大との共同研究者の公募を開始した。積雪や凍結など路面状態予測に用いる機械学習アルゴリズム開発を進め、成果を出す考えだ。従来の路面状態予測技術を含む冬期道路マネジメントシステム(MDOSS)の予測対象範囲を拡大するため、必要なデータの入手を簡便・安価にする方法を模索。機械学習、AIなどを組み合わせ精度の高い予測情報を道路維持管理除雪業者に提供し、将来のワンオペレーション実現につなげる。

2023年06月25日 08時00分

クレアル工業(本社・札幌)は、太陽光発電と蓄電池、ろ過機をセットにした災害対応ハウスを開発した。商品名はQ―sai(キューサイ)で、移動可能なSDGsハウスとして訴求する。病院や老健施設、自治体避難所などのバックアップ拠点として使ってもらいたい考えだ。

2023年06月23日 08時00分

日本建築材料協会の優良製品・技術表彰2023で、グッドマン(本社・札幌)の「グッドマン換気口」が国土交通省住宅局長賞に選ばれた。部屋の温度差や風圧などの作用を利用するパッシブ換気システム。12年に北国の省エネ・新エネ大賞、13年にエコプロダクツ大賞審査委員長特別賞、17年に発明協会会長賞を受賞していて、中小企業による発明や製品開発のトップランナーとして確固たる地位を確立した。

2023年06月10日 08時00分

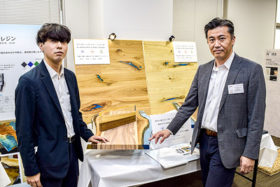

アイカ工業札幌支店で建装・建材カンパニーに所属する兼好慎一郎主任と鈴木圭悟さんは、北海道のものづくり企業とコラボレーションしたアップサイクル建材を開発した。SDGsやアップサイクルを意識した取り組みで、家具工場の銘木端材や単板工場の規格外品を自社のレジン樹脂など化成品と合わせることで、独創的なカウンターや壁面材に仕上げた。市内でこのほど開いた新商品商談会2023に参考出展し、来場した建築家やインテリアコーディネーターらの関心を集めた。

2023年06月06日 08時00分

北海道立総合研究機構(道総研)林産試験場は、公共施設への地域木材活用の可能性を探っている。森町のスギやトドマツ、カラマツで造った低コストな木造施設を「森町モデル」として検討。地域木材のみを使い開発した平行弦トラスに十分な強度があることを明らかにし、大空間を含む施設の施工で地域木材活用の選択肢を増やす。木材の地産地消に貢献する技術の確立は、伐採適期を迎えた樹木が多い本道森林の利用価値を大きく底上げするだけに、研究の動向が注目される。森町モデルを用いた施設の建設は2024年度以降の具体化を目指している。