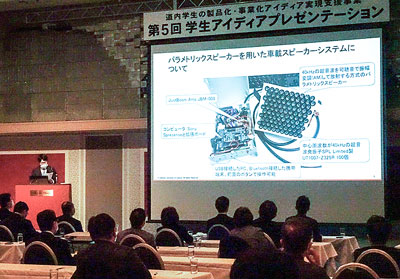

札幌商工会議所などが7日に開いた「学生アイディアプレゼンテーション」には、シカと車の交通事故対策といった道内ならではの課題解決策やマイクロプラスチックの発生など世界的な環境問題を資源と捉えるアイデアが登場した。企業50社の担当者70人が若者の斬新な提案に耳を傾けた。

学生が社会問題を解決させる方策を企業に提案した

製品化や事業化につながるアイデアを持った学生と企業、金融機関などをマッチングさせるイベント。産学連携の新商品や新たなビジネス分野の開発につなげるほか、本道の課題に向き合ってもらうことで道内への理系学生定着を図るのが狙い。ことし5回目を迎えた。

北海道科学大工学部情報工学科は、シカと車による交通事故が増えている問題に着目。秋場奏一郎さんと三浦悠騎さんがシカの嫌う音を発生させる車載装置をプレゼンした。いわゆる「シカ笛」は製品の個体差や風の入り方などによっては音が鳴らず効果が限定的と分かり、電気的に安定して鳴らせるスピーカーを研究してきた。

特定の狭い範囲へ音を送れる超指向性スピーカーを応用し、苫小牧市内で野生エゾシカの反応調査を実施。走行しながら道路脇のシカに鳴らすと近傍のシカは警戒して逃げた。車から80m離れているシカには停車して止まって鳴らしたところ、約120mの位置まで離れた。

実用化に向けては、市街地で音声を停止できるようGPSを使った自動再生・停止機能が必要とみる。スピーカーには防水対策が必要で、企業からの支援を要望した。プレゼン後の質問では「あらゆる動物に効く音も出せるのか」「人が聞こえない音域を使った調査はしたのか」と参加者の関心が集まった。

北大工学部応用理工系学科の竹内航平さんは、マイクロプラスチック回収技術を提案。天然アマモ表面の珪藻(けいそう)が出す多糖類にマイクロプラスチックが吸着する現象に着目した。アマモを生分解性プラスチック、珪藻を遺伝子組み換え大腸菌にそれぞれ置き換えればマイクロプラスチックを回収可能と発案。装置は下水処理槽に設け、集めたマイクロプラスチックは3Dプリンター向けの樹脂として販売するビジネスモデルを示した。

このほか、北海学園大工学部がマスク着用時でも表情を可視化するシステム、北大工学院などが農機のCO回収・分離装置、北海道情報大情報メディア学部などが自然災害から文化財を守る展示設備、旭川高専が生地見本帳のデジタル化、北大文学部が外国人と日本の外国語話者をつなぐデジタルプラットフォームを提案した。

関心を抱いた企業は、主催者を通じて開発協力に名乗りを挙げる仕組みだが、これまで実用化には至っていない。今回の提案が社会実装されるか注目される。